Séminaire – Penser les dominations au sein du vivant

Université Paris 8 – Maison de la recherche

Salle A2-204 14h-17h

PROGRAMME

13 février 2025 _______________________________

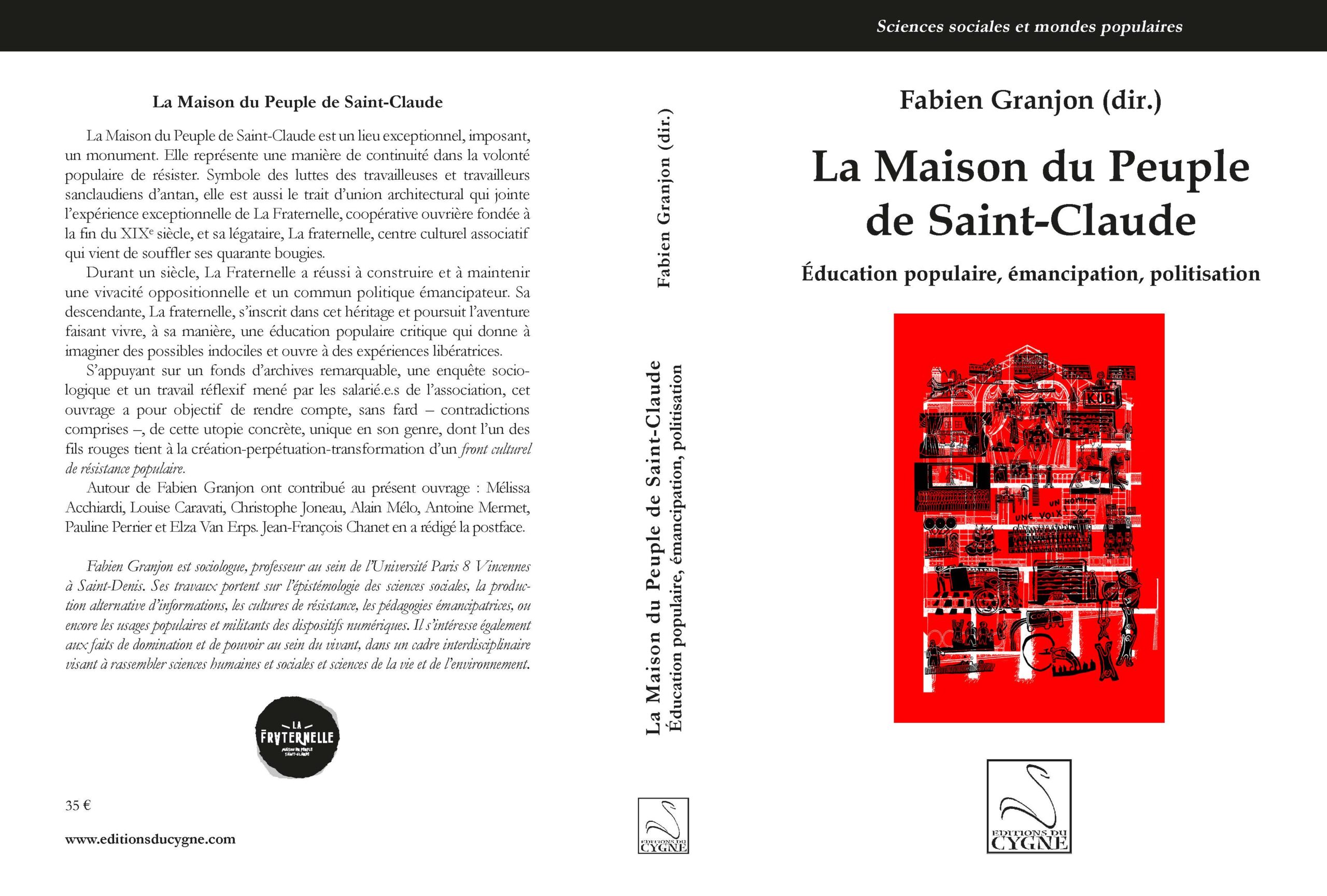

Fabien GRANJON – Université Paris 8

Penser les phénomènes de pouvoir et de domination au sein du vivant : esquisse pour un programme de recherche

[…] Pourquoi avoir pris cette initiative ?

Les raisons principales de ce choix sont liées à différents motifs sur lesquels je souhaiterais effectivement revenir, histoire de mettre au jours la manière dont s’ancrent les intérêts de connaissance qui prennent forme, souvent, à la croisée de différentes logiques parfois éloignées les unes des autres.

Le premier de ces motifs est très général et tient à notre entrée dans ce régime climatique d’origine anthropique et dans la crise écologique globale sur laquelle les experts du GIEC ne cessent d’alerter ; nouvel âge géologique que l’on nomme « anthropocène » (Latour, 2023 : 143 et seq. ; Malm, 2017). De l’anthropocène on peut dire qu’il est le stade avancé de l’expression de la puissance de domination humaine suroptimisée au point, nous dit le biologiste Olivier Hamant, je cite, que « tout incrément est désormais contreproductif » (2023 : 5). L’anthropocène est une impasse évolutive qui nous pousse à nous interroger sur le « déchaînement des forces productives » (Marx), le mythe croissantiste, la surexploitation des ressources naturelles, la gabegie énergétique et sur le fait qu’un excès de contrôle peut conduire paradoxalement à perdre le contrôle. Cette impasse évolutive réaffirme notamment l’évidence du caractère mortifère du réchauffement climatique (GIEC) ; de la surexploitation des ressources ; de la pollution de l’eau, de l’air et des sols ; de la destruction des écosystèmes (UICN) ; de la perte de biodiversité[1] (richesse : combien d’espèces ? ; abondance : combien d’individus ?), laquelle a notamment pour preuve la sixième extinction des espèces animales non-humaines (Broswimmer, 2010)[2]. L’anthropocène est donc ce moment de l’histoire où il semble devenir impérieux de prendre conscience du peu du souci que l’on a eu, et que l’on a toujours, à produire un monde commun vivable et habitable pour tou.te.s, et ce, au profit de l’assouvissement d’intérêts à courts termes, de la course à la croissance et de la perpétuation des logiques d’accumulation du capital. L’anthropocène pose donc la question de la finitude du vivant, de ses limites naturelles, ainsi que des conditions concrètes de sa subsistance tel qu’on le connaît aujourd’hui et dans l’indissociabilité de ses différents taxons.

Par contraste, l’anthropocène met donc en lumière la nécessité de repenser les fondements de la production de communautés de vie qui pourraient se reposer sur autre chose que des rapports d’exploitation d’une nature prise pour objet et des logiques de domination du vivant. L’anthropocène nous invite à repenser les activités humaines à distance de l’anthropocentrisme qui caractérise le rapport que nous, les humains, entretenons au monde et aux autres espèces. La question de la place et du rôle de l’humanité au sein du vivant devient une question de plus en plus centrale qui a valeur d’interpellation en bien des domaines : politique, social, culturel, mais aussi scientifique. Qu’est-ce que cela induit de penser non plus seulement les sociétés humaines, mais des communautés écobiotiques multispécifiques ? Penser la question des dominations dans cette perspective c’est, peut-être, se donner les moyens de produire des connaissance utiles à l’élaboration de politiques de transformation progressiste du monde tel qu’il « appartient invariablement à l’État et aux intérêts des exploiteurs » (Bookchin, 2019 : 176), mais dont on peut aussi faire l’hypothèse qu’il pourrait aller autrement mieux si le pouvoir était redonné aux peuples du vivant et que l’on trouvait à imposer des politiques conduisant non plus à la destruction de ce vivant, mais à celle des ordres sociaux classistes, sexistes, racistes, spécistes et écocidaires qui le traversent. Aussi, penser les interdépendances fondamentales et notamment les propriétés majeures des phénomènes de domination qui participent du dépérissement du vivant, nous semble être une intention d’utilité épistémopolitique à tout le moins aussi louable que n’importe quel autre programme d’investigation.

Le second motif qui nous a poussé à nous intéresser au vivant tient à la lecture, à sa sortie en 2023, de ce qui est clairement le grand-œuvre de Bernard Lahire, à savoir son ouvrage Les structures fondamentales des sociétés humaines(SFSH). Ce livre a été une inspiration et une manière de libération dans la mesure où son auteur s’est lancé dans une entreprise incroyablement exigeante et allant à l’encontre de toutes les préconisations raisonnables valant généralement dans le champ des sciences sociales. Cet ouvrage de près de 1000 pages est une invitation à oser, à prendre des risque et à ne pas se contenter de manières de faire qui, appliquées par habitude, par confort ou par paresse, contribuent moins à faire vivre une science véritablement créative, qu’à assurer la reproduction d’un champ depuis des logiques notariales et de conservation des hiérarchies.

L’intérêt de cet opus magnum pour une articulation des sciences sociales avec différentes autres disciplines aux entours des sciences de la nature et de l’environnement a ravivé chez nous, deux formes d’appétence épistémologique que 25 ans de recherche académique avaient fini par mettre en veille : d’une part, un intérêt pour le vivant et ses sciences – vocation réelle tuée dans l’œuf au lycée – et, d’autre part, un goût pour l’étude de la complexité, des « grands problèmes » et leur élaboration théorique. Au mitan des années 1990, nous soutenions un mémoire de DEA sur La méthode d’Edgar Morin, plutôt critique, ce qui nous avait sauvé de l’ire des membres de notre jury, lequel n’avait toutefois pas manqué de souligner que cet intérêt pour l’appétence théorique et les « grandes questions » n’était tout de même pas très sérieux ; remarque que nous avions alors prise très au sérieux, à la mesure d’une mise en demeure et aussitôt intégrée en nous astreignant à ne nous intéresser par la suite qu’à des sujets de « moyenne portée ». Le goût pour la théorie et l’interdisciplinarité apparaît d’ailleurs, toujours aujourd’hui, un peu louche, quelque part entre prétention érudite, essayisme mondain et manque de sérieux empirique…

Dans l’incipit des SFSH, Bernard Lahire souligne notamment que les formes de vie sociale sont présentes en bien des espaces autres que ceux qui concernent exclusivement les êtres humains entre eux. Il rappelle que les formations sociales humaines entretiennent des rapports avec tout un ensemble d’autres êtres vivants et que la culture prend sens dans une longue histoire évolutive et a donc une origine biologique qui n’est pas sans influencer la structuration des sociétés humaines. Aussi, prendre en considération le vivant dans son ensemble :

-c’est se donner les moyens de comparer les différents taxons du vivant en tant qu’ils sont questionnés par des théories dont on peut vouloir tester l’heuristique sur d’autres objets que ceux dont elles se sont saisies ;

-c’est pouvoir postuler des similitudes, éventuellement des homologies inter-espèces et ou inter-sociétés ;

-c’est s’efforcer de décaler le regard en rapprochant des mondes qui sont considérés comme étant trop diversement composés (Descola, 2014) pour pouvoir être saisis de concert ;

-c’est essayer produire des questionnements intégrés et éventuellement des développements théoriques novateurs.

Prendre au sérieux cette complexion biologique, sociale et culturelle de la vie, invite inévitablement à mettre en œuvre une interdisciplinarité mêlant, en l’espèce, sciences de la vie et de l’environnement et sciences humaines et sociales. Elle pousse à mettre en question – si ce n’est en cause – la division généralement admise du travail académique, son découpage en baronnies disciplinaires et les effets de champ qui lui leur sont afférents. Il s’agit d’essayer, en élargissant les foyers d’analyse aux non-humains et en expérimentant d’autres manières de mixer les sciences de l’homme et du vivant et, en m’espèce, de voir un peu plus clair quant aux dominations et aux inégalités s’y référant[3] qui traversent l’anthropocène.

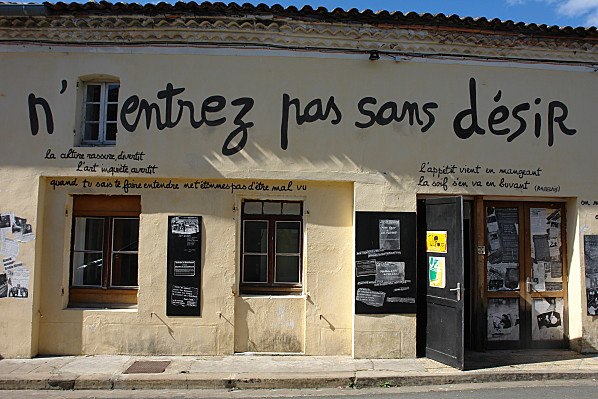

Si la division sociale du travail scientifique a spécifié disciplinairement – avec plus ou moins de bonheur[4] – les opérations intellectuelles et, par-là même, a voulu les révéler dans leurs identités singulières – essayant de les faire relever en chaque cas d’un nomos particulier –, il appert que ces opérations de distinction établissent surtout des « droits de propriété » et produisent des effets institutionnels de provincialisation et de hiérarchisation des champs et des recherches qui s’y déroulent. Or rien n’empêche d’envisager – si ce n’est le désagréable sentiment de se faire mal voir et mal entendre – que la tendance à l’hyperspécialisation et les spécificités épistémiques de façade – notamment au sein des SHS qui pratiquent la balkanisation des régions épistémologiques et des champs de connaissance – sont des inclinaisons desquelles il est possible de se défaire pour recomposer autrement nos intérêts de connaissance, repenser les foyers sous lesquels nous pouvons nous imaginer ranger la diversité de ces connaissances et réinventer nos investigations.

Pour ce faire, nous entendons nourrir nos réflexions des apports empiriques et théoriques des sciences humaines et sociales (anthropologie, sociologie, histoire, philosophie, droit, etc.), mais aussi des connaissances produites par un répertoire large de sciences dites « naturelles », prenant comme objet le vivant comme l’éthologie, la biologie évolutionniste, l’écologie comportementale, la paléontologie, la neurobiologie, les sciences cognitives, etc. Il s’agit de faire en sorte que les modèles d’analyse que nous mobilisons ne soient pas claustrer dans des régions épistémologiques dont les protectionnismes disciplinaires qui les accompagnent servent moins à garantir des heuristiques qu’à établir des pré-carrés et des splendides isolements scientifiques qui nous semblent être parfois davantage les héritiers de Sébastien Le Prestre deVauban que d’Hérodote, Jean-Baptiste de Lamarck, Charles Darwin, Émile Durkheim, Marcel Mauss ou encore Karl Marx.

Cette interdisciplinarité « grand angle » (une science mutualiste à courte focale et large vue) que nous souhaitons faire nôtre, revendique un droit de passage (un droit au désenclavement) permettant d’arpenter une grande variété de territoires disciplinaires et de construire des problématiques tachant de poser des énigmes susceptibles de prendre en compte l’enchâssement des attributs biologiques, sociaux et culturels des écosystèmes[5] (environnements), des individus (humains et non-humains) et de leurs assemblages qui constituent les objets hétérogènes de nos investigations. Porter cette exigence interdisciplinaire, c’est se donner les moyens de recomposer des cadres d’analyse plus généraux et, de ce fait, permettre une science plus consiliente[6] (Lahire, 2023 : 24) et plus armée pour répondre au défi de l’anthropocène.

Cette forme d’in(ter)disciplinarité qui repose sur un redécoupage des objets disciplinairement dédiés, suppose donc d’assumer une certaine défiance vis-à-vis des droits de douane institutionnels et épistémologiques qui entravent la possibilité d’une production scientifique plus inclusive, au sein même des SHS et, plus encore, entre les sciences du vivant et celles dites « culturelles ». Cette manière de faire science repose sur une révision des binarismes antagonisant notamment le « naturel » et le « culturel » (naturalisme – Descola, 2005), le matériel et l’idéel (Godelier, 1984), le diacritique et le synthétique (Testart, 2021 ; Lahire, 2023), etc. Elle invite à envisager la construction de modèles d’intelligibilité reposant sur des « continuités réversives » (Tort, 2002) et des boucles récursives plutôt que sur des grands partages.

Les SFSH ont également été une source d’inspiration dans la mesure où Bernard Lahire y défend une thèse centrale qui résonne avec une autre façon que j’ai de faire science. Cette thèse est la suivante :

« une grande partie de la structure et du développement des sociétés humaines ne peut se comprendre qu’à partir du mode de reproduction (au double sens de reproduction biologique et culturel) et de développement ontogénétique de l’espèce, et notamment de la situation d’altricialité secondaire propre à l’homme (lente croissance extra-utérine du bébé humain entraînant une très longue période de dépendance), prolongée par une altricialité tertiaire (voire d’altricialité permanente, renvoyant à des capacités d’apprentissage tout au long de la vie et à la dépendance permanente à l’égard des autres membres du groupe social et de sa culture accumulée) […] ».

Lahire estime donc que c’est le phénomène d’altricialité secondaire (notion établie par le zoologiste Adolf Portmann dans les années 1950) qui explique une large partie des rapports sociaux qui organisent les sociétés humaines, à savoir les rapports de dépendance-domination quelle qu’en soit la spécificité. Autrement dit, d’après Lahire, l’altricialité secondaire serait la matrice fondamentale des organisations humaines. Si la thèse est discutable, au bon sens du terme – c’est-à-dire qu’elle mérite d’être discutée –, ce qui l’est également, toujours en positif, c’est que la science sociale du vivant que Lahire souhaite établir s’inscrit par-là dans une perspective critique, puisqu’elle place au cœur de sa réflexion la question des rapports de domination dont il est précisé qu’ils sont un universel des sociétés humaines et de préciser de surcroît que cette constante : « devrait constituer un fait plus que troublant pour une vision hyper-constructiviste qui soutient l’idée d’une transformation historique permanente et imprévisible des sociétés » (2023, p. 45). Sans nécessairement adhérer (mais sans rejeter) d’entrée de jeu à cette thèse nous nous en sentant proche dans la mesure où elle place au cœur de ses préoccupations les dominations. Or précisément ce que nous souhaitons mettre en œuvre, c’est une analyse des faits de domination intra- et inter- espèces au sein des assemblages du vivant qu’ils constituent et la manière dont ces rapports de domination sont assemblés et font système à la fois dans et entre chaque composante du vivant[7].

Prendre au sérieux que « la nature est un champ de bataille » (Keucheyan, 2018) et envisager qu’il s’agit là de la cause première de son dépérissement ; considérer son caractère capitalo-industriel ancré dans un système inégalitaire qui « désensibilise » (un naturalisme sans égards, sans éthique, sans réciprocité, sans symétrie selon les auteurs) et réifie le rapport au vivant (productivisme, extractivisme, marchandisation, biopiraterie, etc., qui contribuent à une perte de consistance ontologique – Morizot, 2020) ; mettre en lumière et analyser les phénomènes composant les bouleversements environnementaux : voilà qui nous semble susceptible de déboucher sur des connaissance utiles qui, sans garantie aucune de réussite, pourraient alimenter – autrement que dans le seul ordre de la pensée – des pratiques salvatrices de changement social (des « moyens d’orientation plus adéquats, réalistes et étendus » – Elias, 2016, p.160) et d’action publique[8] à la recherche d’une « vie large[9] […] qui met chacun à l’abri de l’insécurité d’existence, qui offre à toutes et tous la possibilité réelle de développer leurs facultés et leur sensibilité » (Magnette, 2024 : 8) et qui nous aide à comprendre « comment mieux vivre dans un monde que nous partageons avec d’autres sortes de vies » (Kohn, 2017, p. 59 ; Haraway, 2008).

Avoir de tels intérêts de connaissance, c’est sans nul doute vouloir faire science depuis une perspective critique et matérialiste qui pose la nécessité de devoir s’intéresser aux conditions concrètes d’existence, aux déterminations, à la dialectique domination-émancipation et à l’effort de totalisation. Rappelons au passage que l’effort critique est en effet un effort de totalisation, non pas dans la perspective d’un épuisement descriptif du réel ou de celle de l’élaboration d’une « suprême théorie » – efforts de complétude toujours vains –, mais dans une visée consistant à rendre possible des « synthèses créatrices[10] » (des « connexions nouvelles entre des totalités bien articulées » – Feyerabend, 1975, p. 34) proposant des modèles analytiques multidimensionnels, décalés, prenant en compte, à un niveau macro, la dialectique des logiques capitalistes et des dynamiques environnementales, à un niveau méso, des appariements collectifs bio-socio-culturels et à un niveau micro, des configurations instanciés dans les corps physiques des individus[11] (dont les intellects) et les matérialités institutionnelles et artefactuelles.

L’idée est d’explorer et de rendre compte de réalités concrètes au sein desquelles s’enracinent les expériences du vivant en se donnant les capacités d’en concevoir une critique radicale, c’est-à-dire une critique allant à la racine des dominations, des formats d’épreuve qu’elles engendrent (Boltanski, 2009) et des structures desquelles elles participent. Malgré la pluralité des faits bio-socio-culturels, ce que cherche à produire cette « critique-Phusis » c’est de reconstituer l’unité des diverses dimensions du vivant en ce que celles-ci, composées dans des assemblages, sont à la fois causes et conséquences d’agencements de domination qui entretiennent des relations entre eux. La totalisation relève donc, ici, d’un travail de synthèse théorique[12] qui exige de considérer que la réalité complète de l’objet ne peut être atteinte sans cette double exigence de mise en relation des ordres du vivant et des ordres de domination faisant système.

Donc loin d’être un abandon de la critique, l’intérêt pour le vivant et un déplacement de l’empan de recherche qui nécessite un ajustement de son objectif au double sens de but et de focale. La recherche devient « grand-angle », tout en conservant des appuis matérialistes, consistant, d’une part, à replacer les animaux humains dans le vivant et, d’autre part, à considérer les formes de vie individuelles et collectives comme co-constituées par les interrelations ayant cours dans le monde du vivant, lequel est à la fois biologique, social et culturel.

Donc vous l’aurez compris, l’idée de ce séminaire est de réfléchir ensemble aux manières possibles de penser, dans une perspective critique, les dominations au sein du vivant. C’est un séminaire programmatique visant donc à partager et à mettre en discussion, non pas comme nous y invite Bernard Lahire :

-les façons de raccrocher à leurs déterminations biologiques les sociétés humaines – sociales et culturelles – tout en considérant que le cœur des rapports sociaux sont liés aux phénomènes de domination découlant de l’altricialité secondaire ;

-mais de réfléchir à la manière de penser les rapports de domination dans les situations clairement multispécifiques en tenant compte des propriétés du vivant.

Dans le premier cas, l’objectif est pour le moins conséquent puisqu’il s’agit pas moins de construire une science sociale du vivant, alors que dans le second cas, bien plus modestement, il s’agit de se donner les moyens, notamment depuis cette science sociale du vivant, de repenser les rapports de domination au sein de milieux clairement multispécifiques. Cet objectif n’a pas, comme chez Bernard Lahire, pour point de départ le « grand fait anthropologique » de l’altricialité secondaire et sa traduction en de multiples autres phénomènes de domination, mais deux « grands faits écobiotiques » (je reviendrai plus loin sur ce vocable) qui consiste à considérer, d’une part, l’intrication multispécifique du vivant et, d’autre part, de prendre au sérieux que le vivant est en permanence traversé par des relations de domination liées à tout un ensemble de luttes de différentes natures entre individus, entre groupes et entre espèces (là aussi, je reviendrai plus longuement sur ce point par après). Ce sont là des intérêts de recherche proches, en résonance, mais ils sont néanmoins dissemblables. Ils ne partent pas tout à fait du même creuset, ne se fondent pas sur les mêmes invariants (anthropologique pour l’un, écobiotique pour l’autre) et ne se donnent pas les mêmes objectifs.

La suite, ici…

[1] La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques – IPBES, 2019 – estime que près d’un million d’espèce animales et végétales sont menacées d’extinction dans les décennies à venir. Dans 1g de sol, entre 10 et 100 millions de micro-organismes.

[2] Maux auxquels on peut rajouter « l’acidification des océans, l’appauvrissement de la couche d’ozone, la pollution atmosphérique, la déforestation, les prélèvements d’eau douce, la concentration d’azote et de phosphore dans les terres agricoles, les émissions de nouveaux polluants chimiques » (Magnette, 2024 : 18-19), les mégafeux, etc.

[3] « En somme, l’intersection entre la classe, la race et le genre doit être complétée par une quatrième dimension, qui vient la compliquer en même temps qu’elle est elle-même compliquée par les trois autres : la nature. L’ordre et la prépondérance causale de l’une – ou de plusieurs – de ces logiques sont à chaque fois spécifiques. Parfois, les inégalités écologiques se mêlent à d’autres, au point qu’elles se distinguent difficilement d’elles. Dans d’autres cas, elles expliquent d’autres inégalités, comme lorsque ce qui apparaît de prime abord comme des inégalités ‘‘ethniques’’ est en réalité sous-tendu par des inégalités environnementales. Dans d’autres encore, elles aggravent des logiques inégalitaires qui trouve nt leur origine ailleurs » (Keucheyan, 2018 : 47).

[4] « Selon une conception répandue, l’existence d’une multitude de départements académiques spécialisés témoignerait de la division du travail nécessaire à l’exploration du monde, dans la mesure où l’objet visé par la recherche scientifique, à savoir l’univers et ses nombreux niveaux de différenciation et d’intégration, serait en lui-même trop diversifié et trop complexe pour qu’un seul groupe de scientifiques puisse l’investiguer dans sa totalité. Dans une certaine mesure, ce n’est sûrement pas faux. Cela dit, les rapports entre les différents domaines de spécialisation académique ne revêtent pas exactement les caractéristiques qu’on serait en droit d’attendre si leur seul et unique principe de détermination résidait bien dans l’existence fondamentale d’une division du travail. Si tel était le cas, les efforts en direction d’une coopération interdisciplinaire seraient plus facilement couronnés de succès : les travaux spécifiques mis en œuvre dans chaque branche du savoir seraient comme autant de pièces d’un puzzle qu’on rassemble naturellement les unes aux autres » (Elias, 2016 : 159-160)

[5] Le vivant et ses agencements supposent des niveaux d’intégration variés : gênes, cellules, organes, organismes, individus, groupes, espèces, sociétés, cultures. Le passage d’un niveau à un autre admet l’émergence de propriétés nouvelles qui peuvent par ailleurs faire retour sur les niveaux « inférieurs » (Odum, 1975, in Debourdeau, 2013 : 108).

[6] Pour Bernard Lahire (2023 : 35 et seq.), les quatre points de connexion entre biologie et sciences sociales sont en lien avec le fait que : 1) une partie de la biologie est une sociologie qui s’ignore dans la mesure où elle étudie des sociétés animales ; 2) la culture prend sens dans une longue histoire évolutive et a donc une origine biologique ; 3) le culturel contribue à transformer le biologique ; 4) le biologique contribue à structurer le social.

[7] La théorie de l’évolution darwinienne se fonde sur le principe d’une lutte intra- et inter- spécifique (prédation, compétition, parasitisme, etc.) introduisant une sélection naturelle (survie de subsistance) et sexuelle (survie de reproduction). Les néo-darwinismes (théories synthétiques et synergiques) entendent élargir les logiques de tri sélectif à des étage d’intégration des systèmes vivants à la fois en-deçà (dérive génétique) et au-delà (aspects sociaux et culturels) des éléments organiques mis en avant par Charles Darwin. On parle à cet égard de sélection « multipolaire ».

[8] C’est là, pour l’anthropologue David Graeber – et nous y souscrivons –, un des rôles des chercheurs critiques que d’« observer ceux qui créent des alternatives viables, essayer de comprendre qu’elles peuvent être les implications plus larges de ce qu’ils font déjà et offrir ensuite ces idées, non pas comme des prescriptions, mais comme des contributions ou des possibilités, comme des dons » (2018 : 18).

[9] Le terme est emprunté à Jean Jaurès.

[10] Synthèses créatrices qui « récapitulent, coordonnent, clarifient, reformulent et orientent la recherche afin de féconder de nouveaux travaux théorico-empiriques riches du patrimoine accumulé et conscients de ce qu’ils peuvent apporter de neuf dans un paysage clairement dessiné » (Lahire, 2023, p. 909).

[11] D’un point de vue organique, un individu peut être considéré comme une société de cellules et de gènes (David, Samadi, 2021, pp. 126 et seq.).

[12] « […] la totalisation n’est jamais donnée puisqu’elle résulte de l’opération au moyen de laquelle des collectifs, des traits culturels, des normes ou des positions sociales sont constitués comme des variantes d’une totalité analytiquement construite. […] L’objet de l’anthropologie ce n’est pas ces agrégats de cultures dont on cherche à tirer des leçons généralisables, ce sont les modèles que l’on construit pour rendre compte d’une totalité constituée de l’ensemble des variantes observables d’un même type de phénomène et afin d’élucider les principes de leurs transformations » (Descola, 2014, pp. 69 et 241).

27 février 2025 _______________________________

Christophe BLANCHARD – Université Sorbonne Paris Nord

Underdog : quand le chien devient un levier d’émancipation pour les plus fragiles

Pour cette deuxième séance, je suis très heureux de recevoir Christophe Blanchard pour une intervention qu’il a décidé d’intituler « Underdog : quand le chien devient un levier d’émancipation pour les plus fragiles ». Christophe est anthropologue et sociologue, maître de conférences en sciences de l’éducation à l’Université Sorbonne Paris-Nord et membre d’un laboratoire… de médecine ! Il est aussi maître-chien. Ses recherches s’intéressent aux individus vulnérables, ainsi qu’aux questions sociopolitiques relatives aux animaux domestiques. Il s’est tout particulièrement intéressé aux rapports interspécifiques humains-chiens et a dirigé plusieurs programmes de recherche ayant pour intérêt de connaissance des dispositifs de médiation canine dans différentes institutions d’État : l’hôpital, l’armée, la justice, l’éducation nationale. Christophe est l’auteur de nombreuses publications autour de ces thèmes. Il a notamment publié en 2014 un ouvrage remarqué intitulé Les maîtres expliqués à leurs chiens, dans la collection Zones aux éditions La Découverte – ouvrage qui me semble-t-il est aujourd’hui épuisé, donc si vous l’avez, gardez le, c’est un collector – et, je crois que tu avais aussi dans tes cartons un ouvrage à paraître : L’ombre de mon chien : petite sociologie canine qui était annoncé aux éditions Téraèdre et dont je ne crois qu’il soit déjà sorti, sauf erreur de ma part. Tu pourras évidemment nous dire ce qu’il en est plus précisément de ton actualité éditoriale.

Donc Christophe va revenir présentement sur certains résultats de ses travaux portant sur les alliances humains-chiens dans des contextes de précarité et de fragilité, thème dont il s’est fait une spécialité, montrant notamment que ce compagnonnage peut-être considéré comme un système d’alliances, mélange d’attention et de domination, entre soin et violence. L’animal est choyé, il apporte lui-même du réconfort affectif, il est souvent considéré comme un enfant que l’on doit éduquer, que l’on doit maîtriser, qui demande un engagement, qui responsabilise, mais qui, en retour, apporte des bienfaits et sert aussi à faire lien. Le chien est une ressource pour créer, composer et renforcer des relations avec des pairs. Il est par exemple une composante à part entière des guides de conduite propre à la « zone ». Il en est l’objet, mais aussi le sujet dans la mesure où il participe à la régulation des collectifs et à leurs systèmes d’alliance.

Le chien devient le support d’une éthique et nécessite aussi des compétences spécifiques de la part des maîtres qui doivent s’en occuper, guider leur conduite et les disposer à cohabiter avec d’autres humains et d’autres chiens dans des conditions spécifiques. En s’occupant des chiens, les maîtres s’occupent eux-mêmes, « remettent de la perspective dans leur existence » et ajustent, par là-même, leurs propres comportements aux nécessités de leur milieu commun.

Si sur le temps long, depuis la domestication du loup, le chien a clairement participé à une co-évolution avec l’être humain, dans le présent de la « zone », peut-être pourrait-on parler de co-éducation humain-chien. Et la chose n’est pas anodine, car cela nécessite comme l’a écrit Christophe, que les maîtres inventent en permanence de nouvelles formes de gestion de leur animal qui sont autant de formes d’attachement pour des personnes qui revendiquent un certain détachement au monde tel qu’il va.

À l’évidence, même si la relation humain-chien est une relation de subordination et de domination, celle-ci dessine également un répertoire de liens covalents, mutualistes ressemblant à des couplages structurels caractérisant une certaine réciprocité qui marque les esprits, les corps, les comportements, unis dans des communautés de destin.

Tout cela est évidemment trop vite et trop mal dit, mais Christophe est venu nous apporter ses lumières sur cette étrange complicité humano-canine. Je m’empresse donc de lui laisser la parole pour qu’il nous éclaire sur la manière dont les chiens peuvent participer de l’émancipation des personnes fragilisées, puis, dans un second temps, nous ouvrirons les discussions avec la salle.

13 mars 2025 _______________________________

Ali AÏT ABDELMALEK – Université Rennes 2

La vie de la vie d’Edgar Morin : une approche sociologique de la complexité du vivant

Nous accueillons aujourd’hui Ali Aït Abdelmalek, pour une conférence centrée sur un ouvrage qui n’est pas récent puisqu’il a été publié en 1980. Il fait partie d’une constellation de livres qui ont été écrits par Edgar Morin à partir de la fin des années 1970, livres qui ont pour ambition de penser la complexité du monde, entendue comme à la fois physique, biologique, sociale et culturelle. Cette œuvre épistémologique encyclopédante essayant de mettre en cycle les connaissances scientifiques est connue sous le vocable La méthode. Cette entreprise pour le moins ambitieuse a fait couler beaucoup d’encre ; elle a été beaucoup saluée, mais a aussi été beaucoup décriée, notamment par les sciences sociales qui l’ont considérée comme peu sérieuse, bavarde et spéculative. De fait, Morin ne revendique pas avoir conduit là un projet d’ordre sociologique et, les années passant, il ne revendique plus l’étiquette de sociologue, mais plutôt celle de penseur sans frontière.

Malgré cet éloignement volontaire de l’espace académique des sciences sociales, Morin a continué à marquer les esprits et les travaux de certains sociologues, à l’instar de chercheurs comme Éric Macé, Éric Maigret ou Hervé Glévarec qui ont tenté de réhabiliter ses travaux sur la « culture de masse », en les mixant aux Cultural Studies et en proposant un paradigme de recherche autour de ce qu’ils appellent les « médiacultures ». Depuis un tout autre prisme, Ali Aït Abdelmalek est clairement de ceux qui ont vu dans l’œuvre multiforme et foisonnante d’Edgar Morin, une source importante d’inspiration pour penser des objets très divers. Initialement sociologue de la ruralité, Ali a commis plusieurs ouvrages autour de la pensée complexe comme Edgar Morin et la pensée complexe (2010) ou Homo complexus : enjeux sociologiques et culturels de la complexité (2023).

Ce que nous avons souhaité, c’est avoir une discussion sur le deuxième tome de La Méthode, intitulé La Vie de la Vie dont la quatrième de couverture indique ceci : « Il est d’autant plus nécessaire de penser la vie que la biologie concerne non seulement la connaissance de nous-mêmes, mais aussi, de plus en plus, le destin de nos vies ». L’œuvre de Morin est, comme je le faisais remarquer, peu citée, voire méprisée, mais ne peut-on pas y trouver de quoi réfléchir quand on veut notamment penser le vivant dans ces différentes dimensions à la fois unitaire et diversitaire ?

Pour ma part, pour préparer cette séance, j’ai relu le premier, le deuxième et le cinquième tome de La Méthode. J’avais lu les 3 ou 4 premiers tomes de La Méthode il y a trente ans, plus depuis et me replonger dans cette œuvre m’a conduit à retrouver un peu du sentiment de lecture que j’avais eu alors étudiant : entre fascination et agacement. De fait, je concède avoir été de nouveau désarçonné par ces textes qui oscillent entre érudition interdisciplinaire, intuitions habiles et digressions spéculatives. Le lecteur est souvent déstabilisé, pris entre admiration et fatigue, entre des vues plutôt visionnaires et des élans très redondants, entre la profusion des savoirs et la confusion que provoque leur articulation, croulant sous les schémas et le principe de récursivité qui rappelle en chaque page que tout est dans tout et inversement. À la fin de la lecture, on se dit que tout cela est bien beau, mais à quoi cela peut-il bien servir ? Comment construire sur ces réflexions ? Que faire de La Méthode ?

Morin (Edgar), La vie de la vie, 1977 – Extrait

Aït Abdelmalek (Ali), Homo complexes, 2024 – Extrait

27 mars 2025 _______________________________

Andréa ANGELINI – Université Paris 8

Biopolitique, gouvernements des vivants non-humains et environnement

SÉANCE REPORTÉE

Ces dernières semaines, de nombreuses mobilisations dans l’Enseignement supérieur et la Recherche (ESR) ont rassemblé des milliers de personnes. Depuis le mois de décembre 2024, les étudiant·es sont mobilisé·es pour dénoncer la casse de l’enseignement supérieur. L’intersyndicale a appelé les personnels à les rejoindre pour obtenir un tout autre budget pour l’ESR avec notamment une journée nationale de mobilisation le 11 février dernier. […] Alors que les besoins de la recherche publique face aux défis sociaux, économiques et environnementaux qui se présentent et qu’une formation de qualité pour toutes et tous n’ont jamais été aussi essentiels, que la science et les scientifiques sont menacés aux Etats-Unis, et plus largement partout dans le monde, nos organisations appellent toutes et tous les collègues et étudiant·es à se mobiliser, y compris par la grève, et à participer massivement à toutes les actions, rassemblements ou manifestations organisés localement, le jeudi 27 mars, partout en France. À Paris, la manifestation partira à 13h de la place de la Sorbonne.

10 avril 2025 _______________________________

Émilie DARDENNE – Université Rennes 2

Penser la domination des autres espèces : les études animales critiques

Nous avons le plaisir de recevoir aujourd’hui Émilie Dardenne, Professeur en études anglophones à l’Université Rennes 2 et spécialiste des animal studies. C’est au titre de ces intérêts de connaissance qu’Émilie est également, aujourd’hui, responsable du Diplôme universitaire « Animaux et Société » au sein de l’Université Rennes 2, mais aussi Codirectrice du Réseau prospectif CNRS-SHS ORCA, pour « Observatoire de recherche sur la condition animale ».

Ce sont là deux dispositifs d’enseignement et de recherche uniques dans le paysage académique français. Le DU « Animaux et Société » aborde notamment la question des rapports entre les animaux humains et les animaux non-humains. Animaux non-humains qui sont des acteurs avec lesquels l’humanité n’a cessé de co-évoluer et qui, dans les sociétés contemporaines, occupent des places importantes, bien que souvent invisibilisés en tant que coparticipants, même si la demande grandit, par exemple, autour de la promotion de rapports d’empathie avec les animaux en différentes sphères d’activité. Le DU « Animaux et Société » vise donc à mieux comprendre les évolutions des rapports que nos sociétés entretiennent avec cet catégorie de sujets que sont les animaux non-humains.

Cet intérêt pour la condition animale ouvre évidemment un nombre considérable de questions, notamment d’ordres ontologique, culturel, éthique, juridique, économique, social, politique… Ce sont ces questions qui se trouvent au cœur des préoccupations du réseau ORCA qui cherche à structurer la recherche française portant sur les relations anthropozoologiques, dans une perspective interdisciplinaire, afin de décloisonner les savoirs pour une approche globale du bien-être animal. Outre ces responsabilités, Émilie a écrit de nombreux articles et chapitres sur différents aspects centraux des animal studies et publié également plusieurs ouvrages, notamment aux PUF, en 2020 et 2023 : Introduction aux études animales qui est une synthèse particulièrement claire des principaux auteurs, courants et problématiques de ce champ de recherche puis Considérer les animaux. Une approche zooinclusive qui, promeut donc la zooinclusivité comme perspective théorique et surtout pratique, permettant de penser et d’agir dans un cadre interspécifique attentif aux intérêts des animaux non-humains. Citons également en 2023, l’ouvrage collectif co-dirigé avec Florence Burgat, La souffrance animale. Éthique et politiques de la condition animale (Iste) et un numéro de la revue Nouvelles Perspectives en Sciences Socialesqui devrait sortir en novembre prochain, avec pour thème « Penser les dominations et les émancipations à partir de la frontière animal/humain ». On ne manquera évidemment pas de le consulter.

S’agissant des « faits marquants » à venir comme on dit dans le jargon de l’évaluation académique, je signale également la tenue prochaine d’un grand colloque international interdisciplinaire avec notamment, en tête d’affiche, la venue du philosophe australien Peter Singer, spécialiste de l’éthique animal et auteur du fameux Animal liberation publiée au mitan des années 1970 ; colloque dont Émilie est à l’initiative avec quelques autres collègues et qui se déroulera les 4 et 5 juin prochains à l’Université Rennes 2 et qui a pour titre : « La libération animale, 1975-2025 et au-delà ». À en croire le programme provisoire, ce colloque sera important dans le paysage des études animales.

Les présentations étant faites et sans plus attendre, je laisse la parole à Émilie Dardenne pour une intervention titrée « Penser la domination des autres espèces : les études animales critiques »…

24 avril 2025 _______________________________

Fabien GRANJON – Université Paris 8

Du commun bioticopolitique

Pour introduire cette intervention, je souhaiterais partir de notre condition de sujet assujetti à ce qu’on appelle aujourd’hui l’anthropocène, c’est-à-dire un régime climatique d’origine anthropique qui définit une forme particulière de précarité qui met directement en péril la possibilité même de la vie. L’anthropocène pose la question des modes de vie et plus particulièrement des manières de vivre des animaux humains qui se sont détachés du principe de sous-optimisation du vivant dont parle le biologiste Olivier Hamant (2022, 2023, 2024), notamment du fait leurs développements culturels (scientifiques, technologiques, etc.) qu’ils ont mis au service de l’optimisation, de la performance (du capital et de l’État) et de leur puissance dans un nombre considérable de domaines[1]. Avec l’avènement de l’anthropocène, il devient de plus en plus évident d’avoir à s’interroger sur la manière dont il s’agit de mettre fin aux dominations humaines écocidaires, mais au-delà de cet objectif critique pratique, l’anthropocène repose aussi la question de la « matière politique[2] » et celle de la recomposition d’un pouvoir populaire d’un nouveau genre, d’une nouvelle vita activa pour le dire avec les mots d’Hannah Arendt, fondée sur l’intégration des altérités non-humaines à un devenir commun (Mariani, 2024).

C’est cette exigence qui nous a poussé, ces derniers temps, à envisager de conjoindre deux perspectives, celle du vivant et celle du commun dont il nous semble que la rencontre peut permettre de dégager un nouvel horizon politique que l’on peut provisoirement nommer commun bioticopolitique[3] et qui pose de « nouvelles obligations réciproques de produire ensemble des conditions de vie vivables » (Butler, 2020, p. 91) pour tous les êtres vivants.

Ce type de réflexion se trouve d’ailleurs au cœur d’un ensemble de travaux récents particulièrement stimulants. Permettez-moi de citer trois d’entre eux qui m’ont plus particulièrement inspiré de par leurs accointances avec certains traits de mes propres cogitations :

Balaud (Léna), Chopot (Antoine), Nous ne sommes pas seuls. Politiques des soulèvements terrestres, Paris, Seuil, 2021.

Dardot (Pierre), Laval (Christian), Instituer les mondes. Pour une cosmopolitique des communs, Paris, La Découverte, 2024.

Gosselin (Sophie), gé Bartoli (David), La condition terrestre. Habiter la terre en communs, Paris, Seuil, 2022.

Sans pouvoir rentrer dans le détail, ce que nous appelons ici « vivant », j’aimerais toutefois préciser que cette catégorisation suppose à tout le moins deux choses : d’une part, la nécessité de considérer la nature interspécifique des faits et des situations et, d’autre part, celle d’envisager que la nature biotique du vivant (i.e. des divers individus, sociétés et espèces qui composent ledit vivant) recouvre à la fois des caractères biologiques, sociaux et culturels fortement intriqués. Je n’insiste pas davantage sur ce point, bien qu’il y aurait mille choses à préciser, mais l’idée est plutôt de se focaliser sur la question du commun.

La suite ici

[1] L’équivalent du principe de sous-optimisation dans le domaine du social et de la culture et donc du politique serait sans doute le principe de sobriété et de simplicité volontaire (Elgin, 1993) appliquée au procès production-circulation-consommation-recyclage dans une perspective de décroissance.

[2] Dans son dernier ouvrage, Bernard Lahire fait cette remarque : « On pourrait objecter – et certains ne manqueront pas de le faire – le fait que les cinq fonctions ou propriétés du vyvant, telles que nous les avons définies (dissipation, autocatalyse, homéostasie, apprentissage et défense), de même que leurs traductions plus spécifiques selon les propriétés biologiques de chaque espèce, ne laissent aucune place à la ‘‘volonté politique’’ » (2024, p. 213).

[3] Le bioticopolitique n’est pas le biopolitique de Michel Foucault. Si l’une de ses prémisses est bien l’existence d’une violence politique qui s’exerce sur le vivant, il considère, d’une part, cette violence des biopouvoirs comme s’appliquant également aux non-humains (à l’instar de la zoopolitique derridienne – Llored, 2016) ; d’autre part, il décrit des politiques de désasservissement et non des politiques disciplinaires ; enfin, s’il s’intéresse aux institutions, gouvernements et droits des formes de vie alternatives, ce n’est que dans un second temps, après avoir porté attention aux politiques de résistance, de lutte et de mobilisation interspécifiques.

15 mai 2025 _______________________________

Sarah ZANAZ – Université de Strasbourg

La domination spéciste : penser le spécisme systémique

Merci d’être présents pour cette dernière séance du séminaire « Penser les dominations au sein du vivant » que nous organisons donc en visioconférence pour pouvoir bénéficier des lumières de Sarah Zanaz qui se propose de nous livrer une intervention intitulée « La domination spéciste : penser le spécisme systémique ». Sarah Zanaz est doctorante en philosophie à l’Université de Strasbourg. Son travail doctoral est multiréférentiel et emprunte à la fois à la philosophie sociale, morale, politique, sans doute aussi, un peu, à la sociologie et aux sciences politiques, mais aussi à l’éthologie. Il s’agit donc d’un travail « grand angle » comme on les apprécie et dont l’objet central porte donc sur le spécisme.

Puisqu’on a la chance que Sarah ait accepté d’intervenir au sein du séminaire, je ne vais pas me lancer dans des explications trop précises sur ce qu’est le spécisme ou faudrait-il sans doute dire LES spécismes au pluriel, tant il en existe des raffinements dont Sarah va évidemment nous entretenir, mais je vais tout de même vous en dire deux mots, histoire de planter le décors. D’un point de vue très général, le spécisme est une forme de domination. Si l’on prend pour définition qu’une domination définit un rapport social qui est imposé à des individus, groupes ou espèces (dominés) par d’autres individus, groupes ou espèces (dominants) et qui réduit la puissance d’agir des dominés (au profit des dominants), c’est-à-dire réduit ou empêche leur possibilité de subjectivation positive, sans doute peut-on avancer que le spécisme est bien un rapport social au principe d’inégalités de statuts et de traitement justifiées implicitement ou explicitement par un différentiel lié à l’espèce. Le spécisme se fonde donc sur un arbitraire qui légitime une attitude générale qui classe et déclasse, qui hiérarchise, en fonction d’une catégorisation liée à l’espèce et qui définit des probables quant au traitement de cette espèce par une autre espèce ; notamment, mais pas nécessairement seulement, quant aux traitements des animaux non-humains par l’espèce humaine.

La notion de spécisme a été proposée dans les années 1970 par le psychologue Richard D. Ryder pour dénoncer l’expérimentation animale et plus généralement la maltraitance et la souffrance animales. Elle a gagné ses complets galons conceptuels suite aux travaux du philosophe Peter Singer et à la publication de son ouvrage Animal Liberation qui pose la nécessité d’une équivalence de valeur existentielle entre les animaux. Le spécisme est donc lié à l’antispécisme, c’est-à-dire à la lutte contre la discrimination de certains animaux à l’endroit d’autres animaux, lutte qui, d’une part, rend visible la domination, lui donne une certaine évidence, et qui, d’autre part, s’oppose à elle par des moyens concrets via des mobilisations collectives. D’autres penseurs se sont évidemment emparés du concept pour le discuter : Oscar Horta, Tom Regan, François Jaquet, Catherine Kerbrat, Melanie Joy, et bien d’autres, qui ont travaillé pour en définir différents types, les raisons, les justifications, les déclinaisons pratiques, les conséquences sur les animaux discriminés, etc. C’est clairement un sous-champ de réflexion qui recoupe pour partie les Animal Studies dont Émilie Dardenne nous avait entretenu il y a quelques semaines.

Prendre pour intérêt de connaissance le spécisme ouvre de nombreuses questions quant à la sentience, à l’élargissement de l’anthropocentré à l’interspécifique, quant au périmètre de l’intersectionnalité, à l’existence de ce que Bernard Lahire nomme Loi de l’attraction des semblables, aux tendances « auto-transcendantes » des humains (Dupuy), aux luttes contre le spécisme et pour la libération animale, à l’existence d’ontologies alternatives redistribuant les places, etc. Ces questions sont évidemment portées par des perspectives théoriques diverses : le droit, l’éthique, l’utilitarisme, les communs, etc., dont une partie des divergences tient à la définition même de ce qu’est et ce que peut un animal, c’est-à-dire tient à la fois aux modes d’existence et à la puissance d’agir des espèces et, en définitive, au type de sujet qu’ils sont et au statut que l’on veut bien leur attribuer.

Sur ce point, et même s’il est possible de penser le spécisme autrement que sous les auspices d’une domination humaine sur les autres animaux, il faut reconnaître la « forme unique d’agentivité politique des humains » (Balaud, Chopot, 2021, p. 54). Léna Balaud et Antoine Chopot réaffirment à cet égard que « Les humains sont bien les seuls, autrement dit, à pouvoir dire la co-affection commune aux humains et aux non-humains, et par là, les seuls à pouvoir désigner une ligne de conflit politique » (2021, p. 256). En tant qu’êtres puissants dotés d’une agentivité incomparable, les humains ne peuvent guère jouer un rôle secondaire dans la mise en œuvre des processus instituants des milieux de vie permettant l’épanouissement de chacun.e (une politique d’évolution des équilibres) et de tou.te.s. Si les spécismes sont des affaires largement humaines, il ne fait guère de doute que les antispécismes le sont tout autant, car aucun autre être vivant n’est capable d’inventer des schèmes d’action stratégiques antispécistes, de trancher dans les possibles transformateurs de grande ampleur, etc.

Cette force et cette hégémonie anthropiques tendraient d’ailleurs, me semble-t-il, à apporter de l’eau au moulin de Sarah quand elle défend l’idée que le spécisme, à l’instar du racisme ou du sexisme, participe certes d’opinions, de discours et de comportements personnels et tient donc à l’existence de dispositions individuelles à proprement parler spécistes, mais que le spécisme peut sans doute être aussi appréhendé, de surcroît, comme relevant d’un système, c’est-à-dire comme porté par un ordre social qui en assure la présence et la prégnance en tant que domination via ses institutions, ses normes, ses règles, ou à tout le moins certaines d’entre elles.

Ceci étant posé et sans plus attendre je donne la parole à Sarah…

ENREGISTREMENT de l’intervention (mot de passe : 5G?%5W^e)

Bibliographie générale

Adorno (Theodor W.), Horkheimer (Max), La dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1983.

Ameisen (Jean-Claude), La sculpture du vivant. Le suicide cellulaire ou la mort créatrice, Paris, Points, 2014.

Arendt (Hannah), Qu’est-ce que la politique ?, Paris, Seuil, 2014.

Arendt (Hannah), Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 2018.

Artaud (Hélène) et al., Manifeste du Muséum, Paris, Éditions du Musée national d’histoire naturelle, 2019.

Balaud (Léna), Chopot (Antoine), Nous ne sommes pas seuls. Politiques des soulèvements terrestres, Paris, Seuil, 2021.

Bartlett (Stuart) Wong (Michael L.), « Defining lyfe in the Universe: From three privileged functions to four pillars »,Life, 2020.

Beilin (Katarzyna O.), Suryanarayanan (Sainath), « The War between Amaranth and Soy: Interspecies Resistance to Transgenic Soy Agriculture in Argentina », Environmental Humanities, vol. 9, n° 2, 1017, p. 204-229.

Biehl (Janet), Le municipalisme libertaire. La politique de l’écologie sociale, Montréal, Éditions Écosociété, 2013.

Boltanski (Luc), De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Paris, Gallimard, 2009.

Bookchin (Murray), Pouvoir de détruire, pouvoir de créer. Vers une écologie sociale et libertaire, Paris, L’Échappée, 2019.

Bourdieu (Pierre), « La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison », Sociologie et Sociétés, vol. 7, n° 1, 1975, pp. 91-118.

Broswimmer (Franz), Une brève histoire de l’extinction en masse des espèces, Marseille, Agone, 2010.

Cudworth (Erika), Developing Ecofeminist Theory. The Complexity of Difference, New York, Palgrave Macmillan, 2005.

Dardenne (Émilie), Considérer les animaux. Une approche zooinclusive, Paris, PUF, 203.

David (Patrice), Samadi (Sarah), La théorie de l’évolution. Une logique pour la biologie, Paris, Flammarion, 2021.

Deacon (Terrence W.), Incomplete Nature: How Mind Emerged from Matter, New York, Norton, 2012.

Debourdeau (Ariane), textes réunis et commentés par, Les Grands Textes fondateurs de l’écologie, Paris, 2013.

Descola (Philippe), Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005.

Descola (Philippe), L’écologie des autres. L’anthropologie et la question de la nature, Versailles, Éditions Quæ, 2011.

Descola (Philippe), La composition des mondes. Entretien avec Pierre Charbonnier, Paris, Gallimard, 2014.

Descola (Philippe), Une écologie des relations, Paris, CNRS éditions, 2019.

Descola (Philippe), Pignocchi (Alessandro), Ethnographies des mondes à venir, Paris, Seuil, 2022.

Diamond (Jared), Effondrement, Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Paris, Gallimard, 2009.

Donaldson (Sue), Kymlicka (Will), Zoopolis. Une théorie politique des droits des animaux, Paris, Hermann, 2025.

Durkheim (Émile), Les règles de la méthode sociologique, Paris, Éditions F. Alcan, 1919

Elgin (Duane), Voluntary simplicity: toward a way of life that is outwardly simple, inwardly rich, New York, Quill, 1993.

Elias (Norbert), La dynamique sociale de la conscience. Sociologie de la connaissance et des sciences, Paris, La Découverte, 2016.

Feyerabend (Paul), Contre la méthode. Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance, Seuil, Paris, 1979.

Godelier (Maurice), L’idéel et le matériel. Pensée, économies, sociétés, Paris, Fayard, 1984.

Gosselin (Sophie), gé Bartoli (David), La condition terrestre. Habiter la terre en communs, Paris, Seuil, 2022.

Graeber (David), Pour une anthropologie anarchiste, Montréal, Lux éditeur, 2018.

Hage (Ghasan), « Critical Anthropological Thought and the Radical Political Imaginary Today », Critique of Anthropology, vol. 3, n° 32, 2012, pp. 285-308.

Hamant (Olivier), La troisième voie du vivant, Paris, Odile Jacob, 2022

Hamant (Olivier), Antidote au culte de la performance. La robustesse du vivant, Paris, Gallimard, 2023.

Hamant (Olivier), De l’incohérence. Philosophie politique de la robustesse, Paris, Odile Jacob, 2024.

Haraway (Dona), Quand les espèces se rencontrent, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2021.

Harchi (Kaoutar), Ainsi, l’animal et nous, Arles, Actes Sud, 2024.

Haudricourt (André-Georges), « Domestication des animaux, culture des plantes et traitement d’autrui », L’Homme, vol. 2, n° 1, 1962, pp. 40-50.

Ingold (Tim), Marcher avec les dragons, Paris, Zones sensibles, 2013.

Jonas (Hans), Pour une éthique de la nature, Paris, Flammarion, 2017.

Keucheyan (Razmig), La nature est un champ de bataille. Essai d’écologie politique, Paris, La Découverte, 2018.

Kirksey (Eben), Helmreich (Stefan), « The Emergence of Multispecies Ethnography », Cultural anthropology, vol. 4, n° 25, 2010, pp. 545-575.

Kohn (Eduardo), Comment pensent les forêts. Vers une anthropologie au-delà de l’humain, Paris, Zones sensibles, 2017.

Lahire (Bernard), Enfances de classe, Paris, Seuil, 2019

Lahire (Bernard), Les structures fondamentales des sociétés humaines, Paris, La Découverte, 2023.

Lahire (Bernard), Vers une science sociale du vivant, Paris, La Découverte, 2025.

Laland (Kevin), La symphonie inachevée de Darwin. Comment la culture a façonné l’esprit humain, Paris, La Découverte, 2022.

Latour (Bruno), Nous n’avons jamais été modernes. Un essai d’anthropologie symétrique, Paris, La Découverte, 1991.

Latour (Bruno), Changer de société, refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2006.

Latour (Bruno), Habiter la Terre. Entretiens avec Nicolas Truong, Paris, Les Liens qui libèrent/Arte Éditions, 2022.

Latour (Bruno), Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte, 2023.

Latour (Bruno), Schultz (Nikolaj), Mémo sur la nouvelle classe écologique, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond, 2022.

Leopold (Aldo), L’Éthique de la terre, Paris, Payot, 2019.

Lovelock (James), Gaia: A New Look at Life on Earth, Oxford University Press, 1979.

Magnette (Paul), La vie large. Manifeste écosocialiste, Paris, La Découverte, 2024.

Malm (Andreas), L’anthropocène contre l’histoire. La réchauffement climatique à l’ère du capital, Paris, La Fabrique, 2017.

Maturana (Humberto, R.), Varela (Francisco J.), L’Arbre de la connaissance, Reading, Addison Wesley, 1994.

Merton (Robert K.), The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, University of Chicago Press, 1973.

Monod (Jacques), Le Hasard et la Nécessité : Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, Paris, Seuil, 1970.

Morin (Edgar), Science avec conscience, Paris, Fayard, 1990.

Morizot (Baptiste), Manières d’être vivant. Enquêtes sur la vie à travers nous, Arles, Actes Sud, 2020.

Negt (Oskar), L’espace public oppositionnel, Paris, Payot, 2007.

Sénac (Réjane), Comme si nous étions des animaux, Paris, Seuil, 2024.

Serres (Michel), Le Contrat naturel, Paris, Flammarion, 2020.

Tassin (Étienne), Un monde commun. Pour une cosmo-politique des conflits, Paris, Seuil, 2003.

Testart (Alain), Essai d’épistémologie pour les sciences sociales, Paris, CNRS Éditions, 2021.

Tort (Patrick), La seconde révolution darwinienne. Biologie évolutive et théorie de la civilisation, Paris, Éditions Kimé, 2002.

Vanuxem (Sarah), Des choses de la nature et de leurs droits, Paris, Éditions Quæ, 2020.

Varela (Francisco), Quel savoir pour l’éthique ? Action, sagesse, cognition, Paris, La Découverte, 2004.

de Waal (Frans), La politique du chimpanzé, Monaco, Le Rocher, 1992.